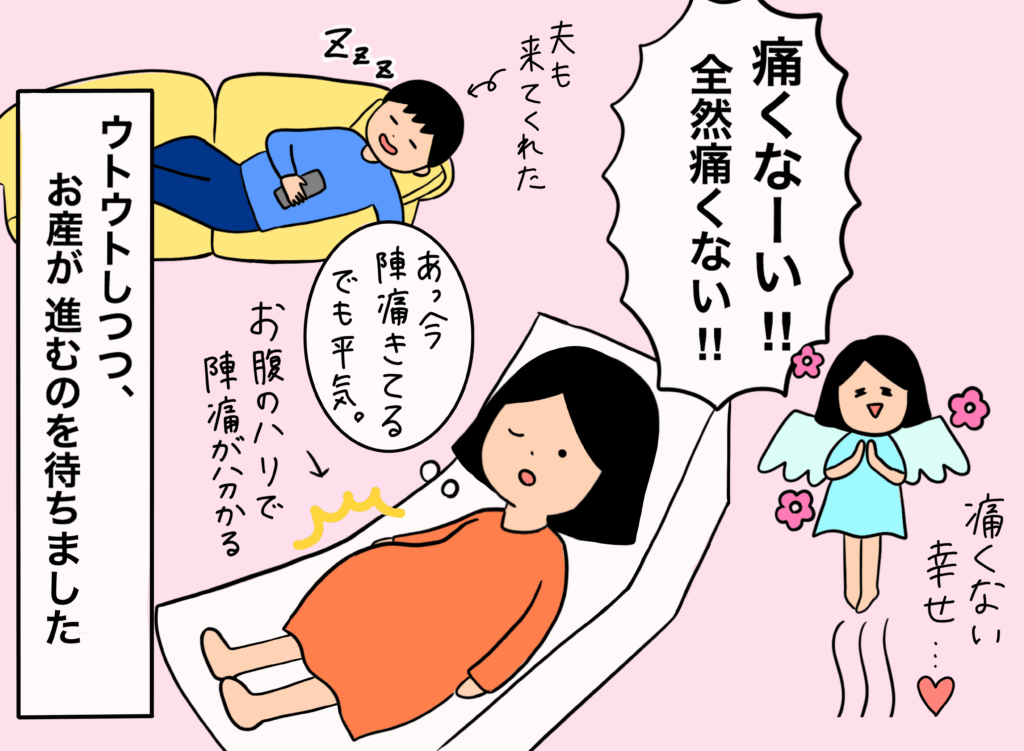

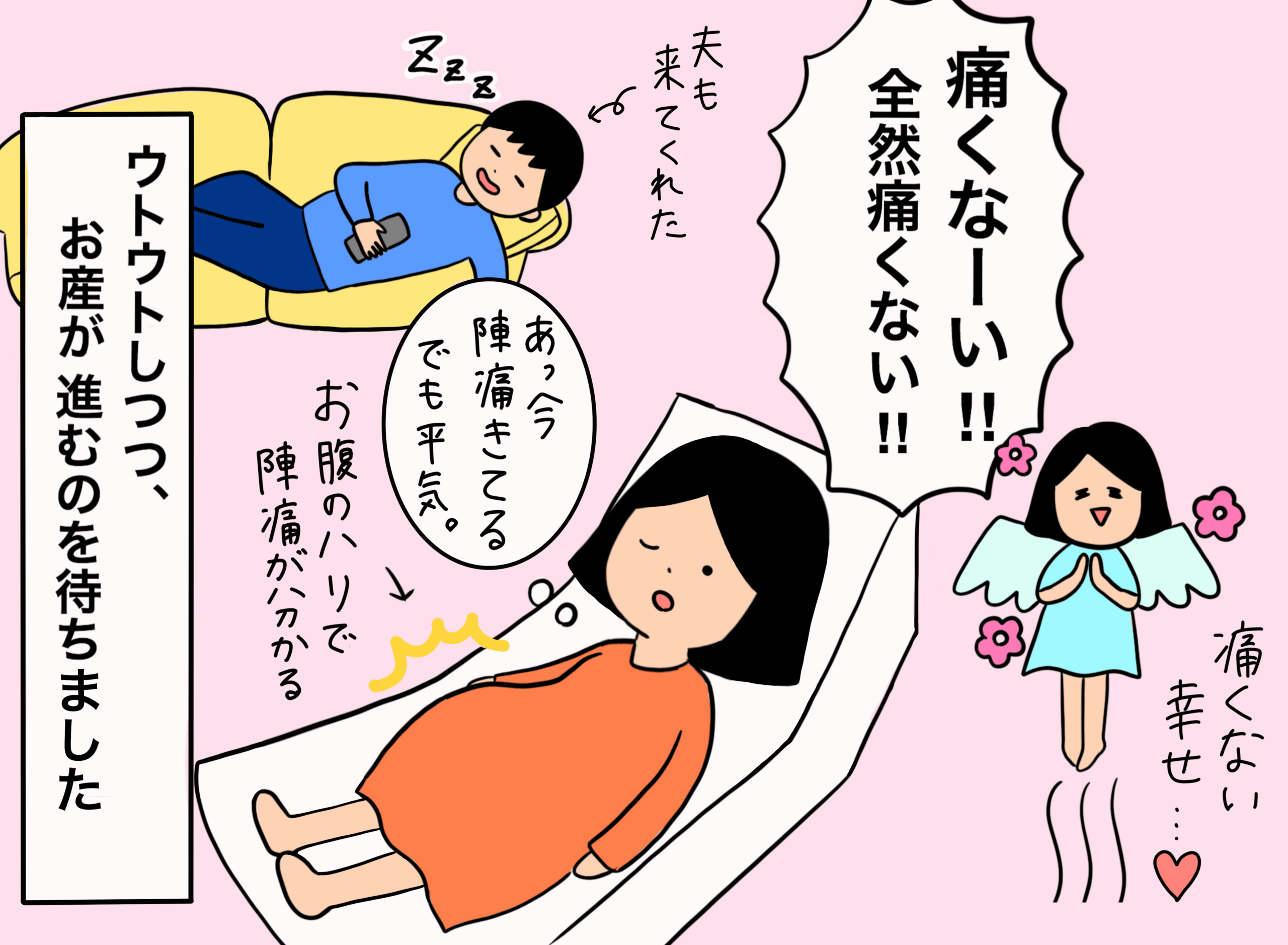

昨日、お買い物に行って、久しぶりに妊婦さんを見た。最近、妊婦さんを見る機会はほとんど無かった。「少子化」というのは、そういうことかと思った。その時に頭をよぎったのは、「無痛分娩」だった。最近は、「無痛分娩」が増えているのかな、昔は事故もあったような…。

家に帰って、そんな話を妻にすると、今日の朝日新聞に出てたよ、と教えてくれた。

カギは「腹を痛めて生んだ子」なのだそうで、その考えが無痛分娩の選択を難しくしているとあった。

聖書を読むと、アダムとエバが「善悪の知識の実」を食べた罰として与えられた「呪い」が、女は「生みの苦しみ」で、男は「労働の苦しみ」である。しかし、それは、「腹を痛めて生んだ子」や「額に汗して得た食糧」など「美徳である」と考える見方もできる。つまり、「苦労=美徳」という考え方が定着している。

しかし、それは裏を返せば、「子を生まない女」とか「働かない男」は、「ダメな人間」と考えることになる。そして、「苦しまない者はダメ人間」となり、苦労をし、困難を乗り越えた者は英雄となる。

こういう考え方に囚われていることが、「呪い」そのものである。

「腹を痛めて子を生まなければ、愛せない」とか、「汗水たらして働かない者は『労苦の実』を食べる価値がない(働かざる者喰うべからず)」とか、「苦労してナンボ」みたいな考えになる。

最終的には「難行・苦行」を敢えてするべきだとなる。楽することは悪だと考える。

こうした「価値観」や「考え方」や「慣習」や「文化」や「歴史」や「因習」等などが、「呪い」なのだ。

そもそも、エデンの園にいたアダムとエバは、働かなくても、楽しく食べていけた。

罪を取り除くための努力が人間には求められている。「生みの苦しみを減らし」「過酷な労働を避ける」ような、社会や文化や歴史を作っていくことが大切である。

「苦労」が「いいか、悪いか」の議論をしているうちは、罪の実(善悪の知識)の毒に犯されたままだろう。「苦労」を捨てることを求める「知恵」が、「人間性」であり、「愛」である。

痛みなく、穏やかに子どもを産んで、深く愛する。楽しく働いて、その恵みを感謝して頂く。

「苦労を美徳」とする「考え=呪い」から、そろそろ解放されてもいいように思います。

コメント