キリスト教も国によって、微妙に変化する。根本的な教えに響かなければ大目に見てほしい。

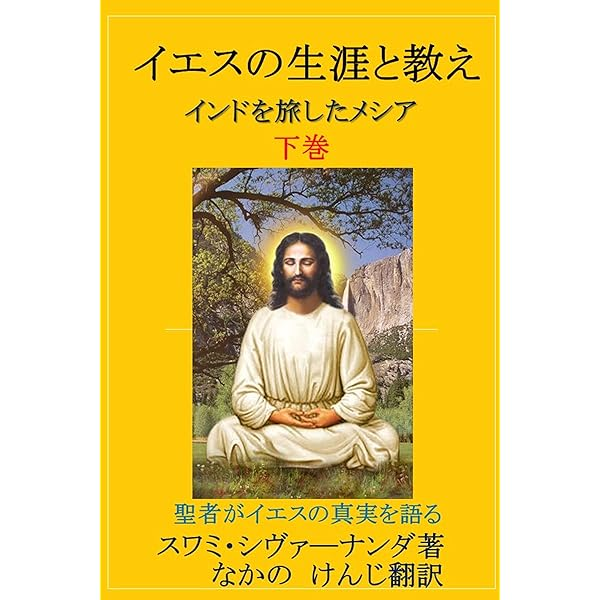

インドのイエス様は座禅を組んでいる絵が多いようだ。聖書の中ではイエス様は四十日四十夜の断食をしたと書かれている。この辺は仏典の阿含経の中のお釈迦さんの悟りの部分に通じるものがあると感じているのは、たぶん間違いで、仏教が衰退していた頃に入って来て、人気を博していたキリスト教の教えを入れたものだろう。お釈迦さんが元は王子で王権を捨てて出家したというのは、これもキリストが神の子で神の御座を降りて、地上に来られたという話を取り入れたものだと前から言われている。

面白いのは、どうしてもその国々のカラーが付くみたいで、メッセージの中にも出て来る。

あるアメリカ人の宣教師のメッセージに、「罪(Sin)とは、真ん中に(I)が入っているということで、自己中心を表している。」というものがあった。日本人の牧師のメッセージでは、「『罪』とは、『四つの非ず』である。」というものに変わる。その四つはその牧師の趣味によると思われるが、大真面目に話されると、引きたくなる。

「罪とは何か?」という問題は、キリスト教の中の大きなテーマである。

「神を神とする」が正しい信仰なので、「神を神としない」が罪である。そこには、当然「神でないものを神とする」というものが含まれる。

「本当の神とは?」と考えることが大切だと思う。

コメント