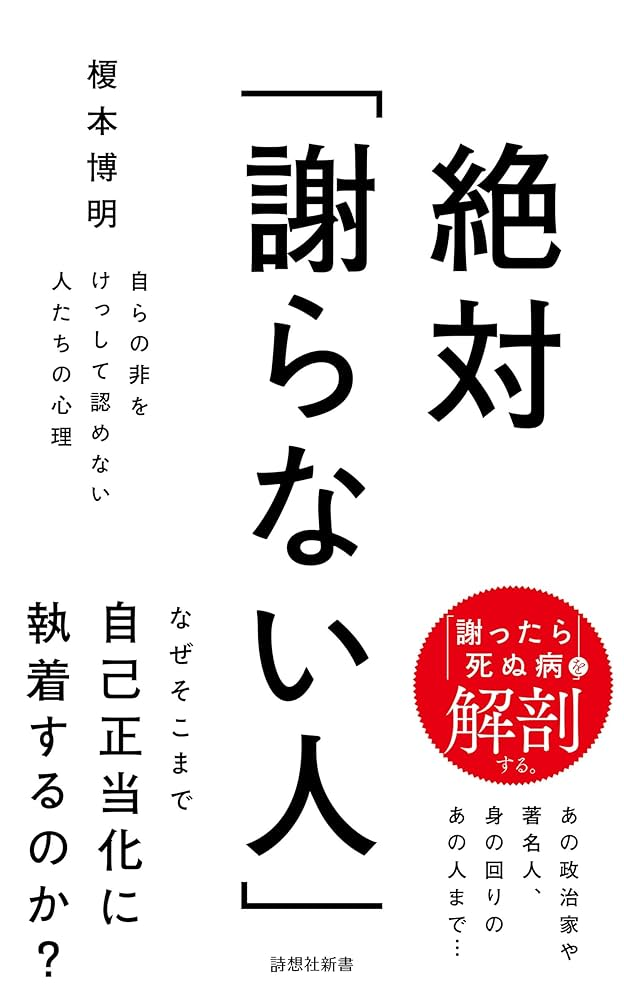

新聞の紹介欄に、この本を見つけて、早速購入して読んでみた。半日ほどで読める気楽な本だった。こんな感じの題名を持っている本を見ると、一番最初に感じることは、この著者の方は「謝れる人」なのか、ということである。

著者の紹介欄を見ると、「東京大学教育心理学科卒」と書いてあるから、頭のいい人なのだとよくわかる。だから、そもそも謝らなければならないようなことはしないのだろうし、本の内容的には、よく謝る人なのだろうと思う。

この本の中で、「本を読まず、認知能力が鍛えられていない子が、国語の読解問題が解けず、国語の成績が上がらないのと同じだ。」として、認知能力に問題があるから「謝らない」としている。この表現がこの本の中に何度か出てきた。

何となく「頭の悪い子が謝れない」と言っているように感じる。

そして、「欧米人や中国人みたいに謝らないほうがよい」とか、「アラビア人もインド人もフランス人も、けっして自分のミスを認めず、謝らない」の表現が出て来る。

そうすると、欧米人や中国人やアラビア人やインド人やフランス人は、「認知能力に問題があるから謝らない」と言っているように思える。これって、コンプライアンス上での問題はないのだろうかと、不安になる。その日本人は、欧米にコンプレックスを持っているから、欧米人のようにふるまおうとして、謝らなくなった、的なことも書いてある。

そして、日本人が謝るのは「美意識による」ともある。

PTAの仕事をしていた時、子どもたちと話をしていた時に、誰かにいじめられるようなことがあった時に、「先生が『ごめんなさい』と言いなさい、と言って、そのいじめっ子にあやまらせるのがキライだ」と言っていた子がいた。その理由は、「全然本当にあやまっていないから」、ということだった。

子どもだって、相手に本当にあやまる気があるかどうかくらいわかるだろう。

美意識で謝られたのでは、意味がないのでは。あるいは、周りの雰囲気で謝ると「冤罪」が生じる。実際に冤罪が多いのも、「ここでは、自分が謝った(自白した)方がいいみたいだ」と空気を読む習慣があるということのように思うが、絶対的にしてはならない間違いだと思う。

でも、たぶん私の読解力がないので、正しい認知ができていないのだろうから、こういう読み取り方をしてしまうのだろうと思うので、「ごめんなさい」とお謝りします。

コメント